骨挫傷について/愛知県一宮市伝法寺 みやび鍼灸接骨院・整体院

2024年06月26日

こんにちは☀

みやび鍼灸接骨院・整体院、副代表の片山です👓

今日は、「骨挫傷」について書いていこうと思います🦴

皆さん、「骨挫傷」(こつざしょう、と読みます)という言葉は聞いたことはありますか??🤔

もし、スポーツをされている方や、スポーツをしているお子さんをお持ちの方は、一度は聞いたことがあるかもしれません

簡単に言うと、「骨折までひどくないけど、骨を痛めている状態」のことをいいます

簡単にご説明していきますので、お時間があれば、読んでみてくださいね

1、そもそも挫傷(ざしょう)とは?

「打撲をして、皮膚に傷はついていないが、体の深部(骨や筋肉)に傷がいっている状態のこと」🚨

「打撲をして、皮膚に傷はついていないが、体の深部(骨や筋肉)に傷がいっている状態のこと」🚨

いわゆる「擦り傷」は、「挫創(ざそう)」というものになり、皮膚が傷ついているものをいいます。肉離れも正式名称は、「筋挫傷」といい、筋肉が傷ついている状態のことをいいます

2、骨挫傷は、どんなときに起こるの?

「かかと、膝、手などを、地面等にぶつけた時に起こります」

転倒したさいに、手や足を地面についてしまい、ぶつけた所の痛みが強く出てきて、念の為病院でレントゲン検査をしてもらったが骨折はしていないと言われたが、中々痛みがおさまらない😅

レントゲンを撮っても異常は出ないので、病院では「打撲」と診断されてしまうことが多いですね。

ここ最近当接骨院に来られた方でも、踵骨(かかとの骨)を激しく地面にぶつけてしまい、痛めた直後は歩けないぐらい痛みがあったので念の為病院でレントゲンを撮ってもらったが、骨折はしてないとのこと。当接骨院で、検査をさせて頂いたところ、筋肉に異常はないが、骨だけを触ると痛みがあるので、「骨挫傷の疑い」と判断させて頂きました。

3、どんな検査をすると確定できるの?

「MRI検査」

「MRI検査」

これが1番確実です

レントゲンだと、明らかに骨が折れていないとわかりませんが、MRI検査だと骨に出血があることが白くうつってわかるので、確定をしようと思うと医師と相談してMRI検査を行うのが良いですね

4、骨挫傷は、どんな症状??

「痛めたところを押さえると強い痛みが出る」

「全然腫れていない」

「動かしたときや、体重をかけると痛い」

「1ヶ月以上痛みが長引いている」

普通の骨折だったり、打撲・筋肉の損傷だと場所にもよりますが、「数週間〜数日」で痛みは必ず引いて来ますが、「痛みが強く」「症状が長引いている」場合は、普通の痛みではない可能性が高いです

「複数の医療機関を受診する」

「信頼できる知識・技術・経験のある整体師に診てもらう」

この2つも、非常に重要ですね。痛みが長引くには原因があるはずです。

5、どれくらいでよくなるのか?有効な施術方法は??

「1〜3ヶ月で良くなる(場所にもよる)」

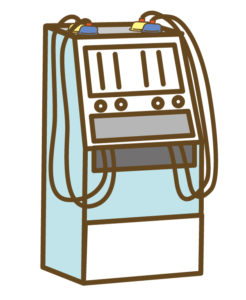

「低出力超音波パルス(LIPUS,ライプス,超音波)が非常に有効」

「まずは安静」

骨を損傷しているので、マッサージやストレッチ、運動は厳禁です

電気の施術も骨には効果がありません。骨の回復速度を早くするのは、「超音波」が非常に有効であり、1週間に3回以上、1回15分以上、行うことで約40%も治りが早くなると研究結果がでています。

当接骨院におこしいただいた方も、「超音波」を行うことで治りが非常に早くなっていただけました💪

6、まとめ

・痛みが強い場合は、まずは安静に

・痛みが長引いている場合は、ただの打撲や筋肉の炎症ではない可能性があるので、MRI検査を考える

・早期回復を望んでいる方は、超音波施術を検討する

これがまとめですね🫡

当接骨院には、日々色々な症状の方がご来院されます😅

毎日が勉強の日々でとても大変ですが、楽しく勉強させて頂きながら施術をさせていただけるのは、幸せですね!

これからも患者様のために行動していきます🫡

今回も読んで頂きありがとうございました

ご意見・ご感想いただけると嬉しいです🙌

DM、LINE、コメントよろしくお願いします〜💪

「約2時間おきに」

「約2時間おきに」 「約1.2リットル

「約1.2リットル 「水」

「水」

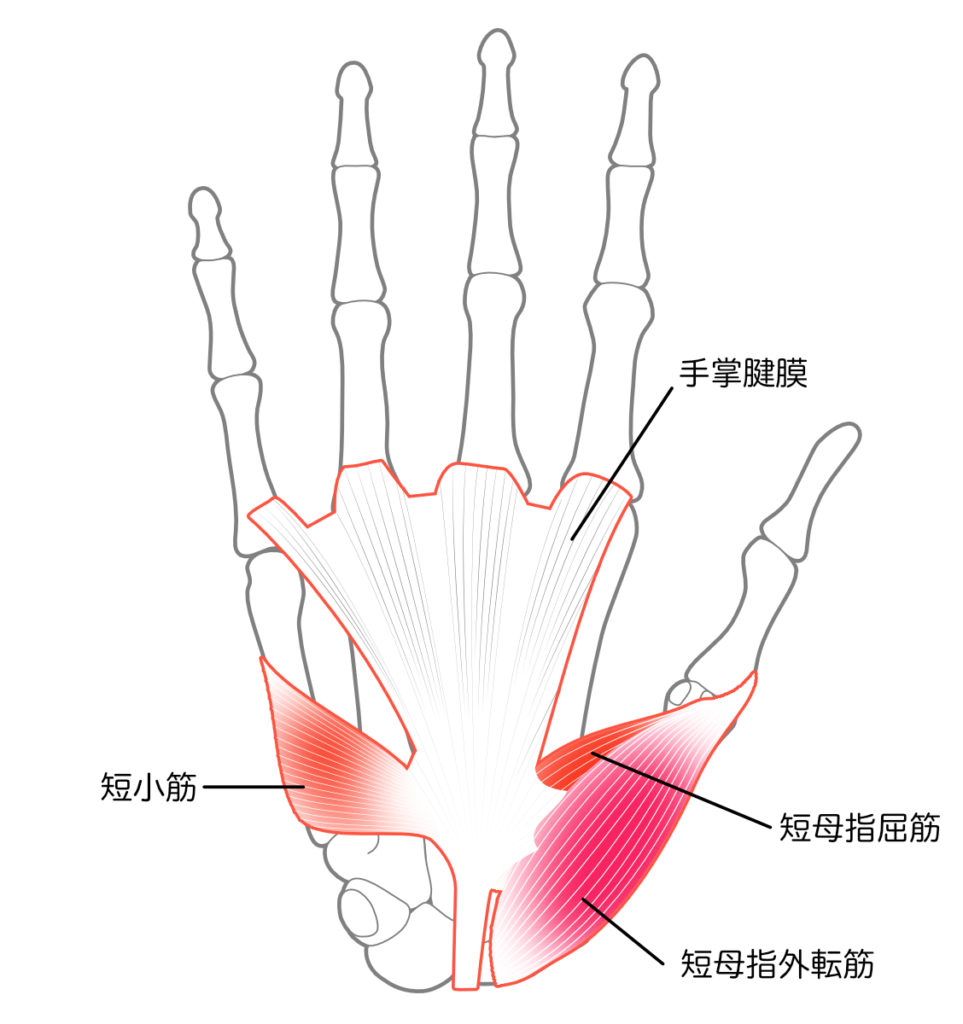

母指球の筋肉である、「短母指外転筋、短母指屈筋、母指対立筋、母指内転筋」を反対の手でマッサージを行うと良いです🤙

母指球の筋肉である、「短母指外転筋、短母指屈筋、母指対立筋、母指内転筋」を反対の手でマッサージを行うと良いです🤙

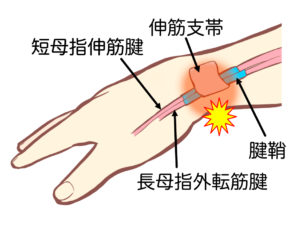

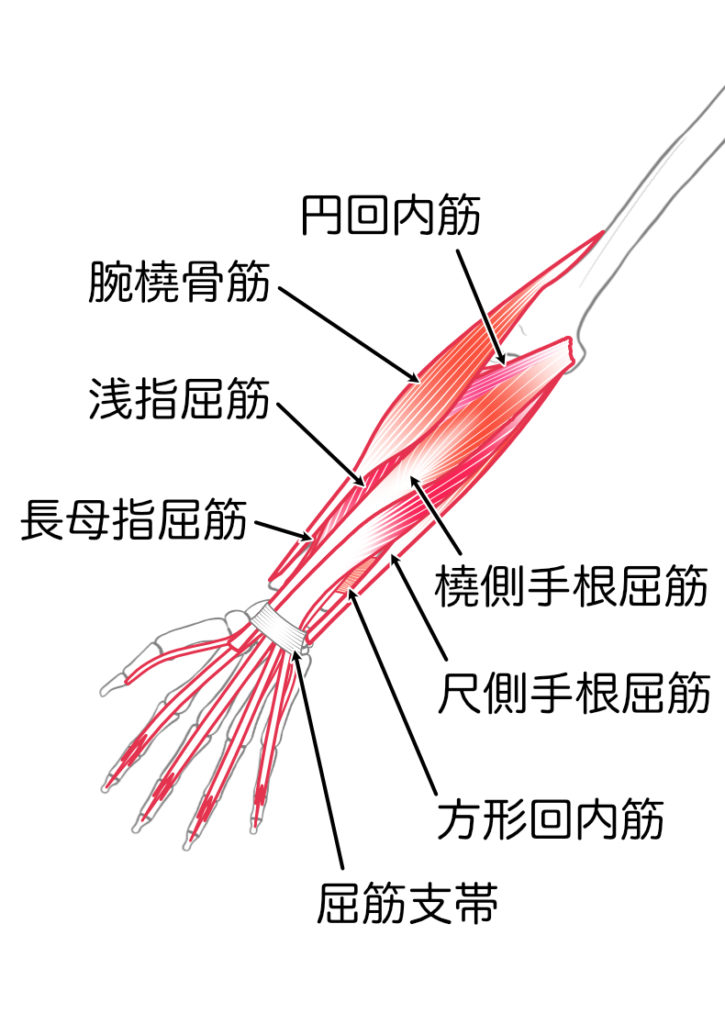

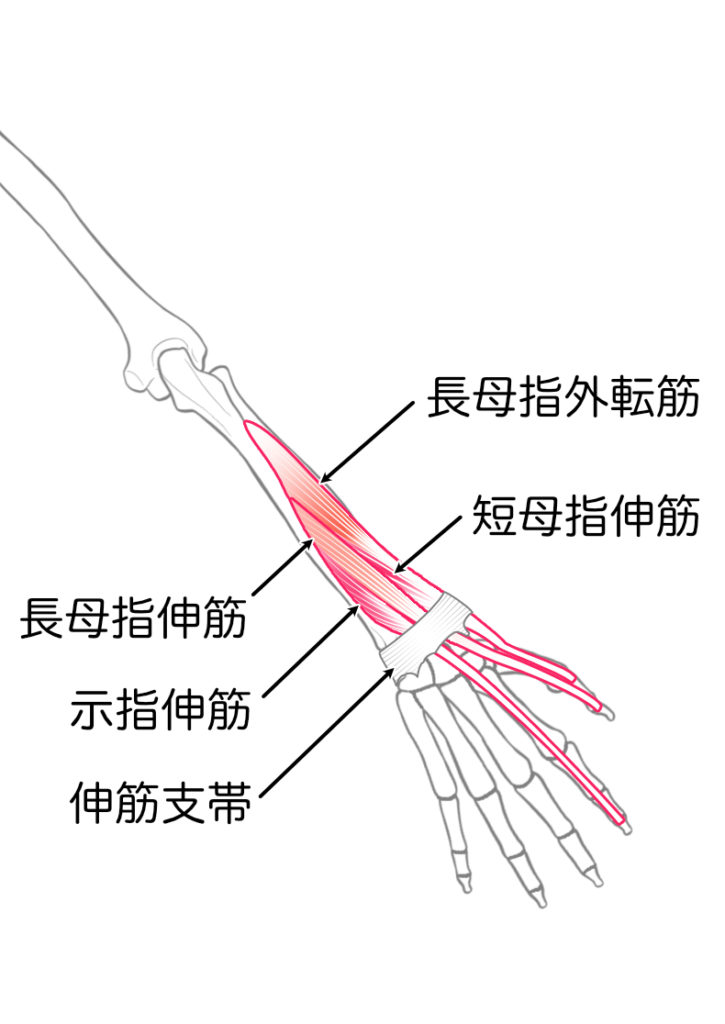

ドゲルバン病の主な原因である「長母指外転筋」と「短母指伸筋」は、じつは腕からついています(図を参考にしてください)。親指ばかり緩めるんではなくて、腕の筋肉(手の甲側、手のひら側の両方)を反対の手でマッサージするのがおすすめです。

ドゲルバン病の主な原因である「長母指外転筋」と「短母指伸筋」は、じつは腕からついています(図を参考にしてください)。親指ばかり緩めるんではなくて、腕の筋肉(手の甲側、手のひら側の両方)を反対の手でマッサージするのがおすすめです。